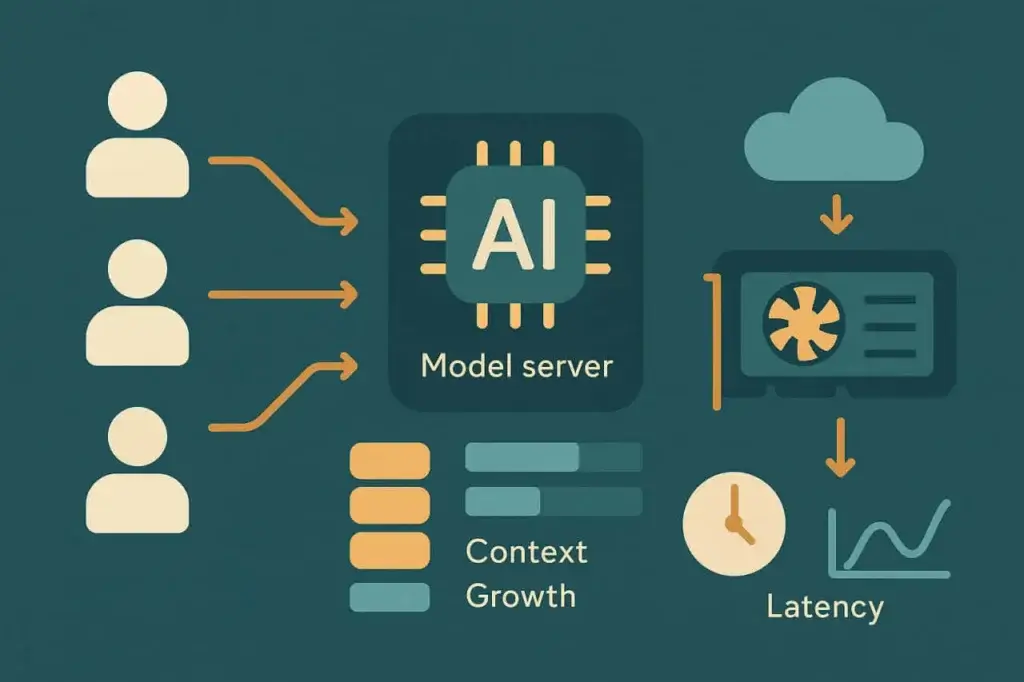

AI 代理正在改变“负载”的含义。传统的负载测试是为网页、API 和事务而构建的——这些系统在压力下表现可预测。由 AI 驱动的工作负载则不是。它们的输入在长度、复杂性和上下文上各不相同。其处理是概率性的,而非确定性的。其性能既依赖于 GPU 调度和 Token 生成,也依赖于网络延迟或后端吞吐量。

这种变化打破了大多数负载测试所基于的假设。你不能把 AI 代理当作另一个 API 端点来处理。每个请求是一段对话,而不是一次点击。每个响应都依赖于上一个响应。随着上下文的积累,每个会话也会变得越来越沉重。

为了保持这些系统的可靠性,性能工程师需要一本新手册——它要理解如何模拟并发推理,而不仅仅是并发流量。本文概述了用于大规模测试代理并在复杂性增加时保持其性能的现代 AI 驱动策略。

AI 代理负载测试中的性能挑战

AI 工作负载的行为并不像网络或移动流量那样。AI 驱动系统中的每个“用户”可能代表一系列链式操作:prompt 扩展、检索相关上下文、模型推理以及后处理或工具执行。负载不是固定的——它会随着每次交互回合而演变。

当这些层叠加时,性能退化呈非线性增长。并发用户数增加 2 倍并不意味着延迟增加 2 倍——可能意味着 5 倍,这取决于模型负载、内存和 GPU 分配。传统的负载测试指标,如每秒请求数或平均响应时间,无法捕捉这些底层动态。这里重要的是 延迟弹性 —— 随着会话倍增,性能如何弯曲。

在 AI 代理系统中,有几个经常出现的压力因素:

上下文积累

每个用户查询都携带历史上下文——有时是此前对话或文档数据的数千个 token。随着上下文长度增长,prompt 大小膨胀,模型推理时间上升。在大规模情况下,这会产生不可预测的延迟峰值并对 GPU 造成排队压力。

计算受限的扩展

与 Web 服务器不同,大型模型的推理并不总能水平扩展。模型权重和上下文窗口占用固定的 GPU 内存;超出容量意味着将请求排队或回退到更小的模型。这使得并发限制比基于 CPU 的系统严格得多。

检索延迟

许多代理在生成响应之前会拉取外部数据——通过向量数据库、API 或文档存储。这些依赖增加了 I/O 延迟,并在突发流量下成为第一个瓶颈。

会话持久性

传统的负载测试会重放无状态请求。AI 会话是有状态的。每个会话都携带内存、嵌入(embeddings)和缓存的上下文。对话越长,会话占用的资源越重。

这些因素结合成一种新的压力配置文件。系统在 100 个并发用户时可能看起来健康,但在 120 个时就崩溃——不是因为带宽耗尽,而是因为 GPU 排队饱和或上下文缓存溢出。对 AI 系统进行负载测试就是要揭示这些非线性拐点何时出现。

理解 AI 代理工作负载行为

在设计测试之前,建模 AI 代理在内部实际如何运行会很有帮助。大多数生产代理遵循类似的流水线:

- 输入摄取。 用户发送查询或消息。

- 上下文组装。 代理从先前回合或外部存储中收集相关数据。

- 模型推理。 组装好的 prompt 被发送到本地或远程模型端点。

- 后处理。 输出可能在返回前被解析、验证或增强。

- 响应交付。 代理更新 UI 状态或发送 API 响应。

每个阶段都会增加可变性。推理时间大致随输入和输出 token 数量而扩展。检索延迟取决于数据库的接近度和缓存命中率。上下文组装的成本随每回合对话而增加。

要理解性能行为,必须观察这些维度如何相互作用。例如,prompt 长度翻倍可能会使平均推理延迟增加 60%,但当并发超过某个阈值时,延迟可能增加 300%。这些曲线比任何单一指标都更重要。

在实践中,绘制工作负载行为意味着运行渐进式拉升测试。先从少量并发会话开始,获取基线延迟,然后逐步扩大规模。观察 token 吞吐、排队时间和 GPU 利用率的响应。每个代理都有其独特的扩展特征,找到它是实现可靠运行的第一步。

在 AI 代理负载测试中要测量的核心指标

传统指标——RPS、TTFB、错误率——仍然适用,但它们不能讲完整的故事。AI 代理的负载测试引入了反映“智能”如何扩展(而不仅仅是基础设施)的新指标。

推理延迟 测量从提交 prompt 到模型响应完成的总时间。它是最直接的性能信号,但必须结合输入大小和模型类型进行跟踪。不将上下文大小归一化就比较平均值可能会产生误导。

上下文扩展 量化了随着 prompt 窗口扩展,延迟如何增长。工程师可以将响应时间绘制为 token 数量的函数来可视化成本曲线。一个优化良好的系统表现为线性或次线性扩展,而优化不足的系统在某些上下文阈值之外会出现指数级峰值。

Token 吞吐率 —— 每秒处理的 token 数(跨并发会话)——反映了性能和成本效率。由于大多数 API 按 token 计费,吞吐率下降会直接转化为成本效率降低。

依赖延迟 捕捉来自支持系统的延迟:向量检索索引、知识库或插件 API。这些即便在推理速度快时也能主导总响应时间。

并发稳定性 衡量系统在同时负载下的行为。延迟是否按可预测方式增长?错误率是否保持在可控范围?还是在队列形成时响应时间剧烈振荡?

通过组合这些指标,团队可以构建性能的整体图景。目标不仅仅是测速度——而是理解 退化从何处以及为何发生。

为 AI 系统设计有效的负载测试

定义好指标后,测试策略就关乎模拟的真实度。AI 代理不会处理完全相同的请求,因此录制单一事务并在负载下重放是无用的。每个合成用户必须代表变化——不同的 prompts、长度和行为。目标不是一致性,而是真实性。

1. 模拟完整的推理流水线,而不仅仅是端点

真实用户不会孤立地调用 /generate。他们会认证、提交上下文、调用检索,然后生成输出。可信的负载测试要模拟该序列。跳过一层,你的数据就会变得无意义。

2. 参数化 prompts 以反映真实多样性

当输入长度或语义复杂性增加时,AI 系统会变慢。使用可变的 prompt 模板来调整 token 数量、句子结构或嵌入上下文深度。这会揭示扩展如何影响响应时间分布。

3. 逐步增加并发

AI 后端经常在推理层对请求进行排队。不要瞬间跃升到 1000 个用户,而应按定义的阶段逐步扩展——例如 10 → 50 → 100 → 200——并在每个阶段保持数分钟。由此得到的曲线会显现 GPU 或线程饱和开始的点。

4. 在性能之外同时跟踪成本

与 Web 服务器不同,推理 API 会产生按 token 计费的成本。在负载测试期间,在每个并发级别计算每请求的成本。性能调优应包含经济效率——快速但昂贵的模型在规模化时可能在经济上失败,即便技术上通过了测试。

5. 包含重试和超时行为

AI 端点在高负载下常常实施速率限制或退化。模拟客户端重试逻辑以观察复合负载效应。在失败激增时,简单的指数回退可能会使有效流量翻倍。

这些策略将旧有的“录制并重放”模型替换为行为模拟思维。与其测试事务,不如测试认知——系统如何在同时扩展时进行推理。

AI 驱动的负载测试:让模型来帮忙

讽刺的是,AI 本身可以帮助解决它创造的问题。现代测试平台开始在其分析回路中嵌入机器学习模型,产生常称为 AI 驱动的负载测试 的能力。

在这里,AI 扮演三重角色:

Prompt 生成

与其手动编写数百个测试输入,不如使用生成模型来产生模拟真实用户多样性的 prompt 变体。它可以自动调整语气、结构和上下文,将系统暴露于更广泛的压力模式之下。

异常检测

AI 模型可以比静态阈值更快检测出性能数据中的统计漂移。与其在延迟超过固定上限时报警,不如让异常模型学习正常的波动并标出那些真正指示退化的异常值。

预测性饱和分析

通过分析历史负载数据,AI 可以预测系统何时会达到下一个性能临界点。回归模型或时间序列预测器能在问题破坏生产之前识别出非线性的扩展模式。

好处不是魔法般的自动化,而是加速。工程师花更少时间在重复性维护上,而有更多时间去解读为何性能发生变化。AI 驱动的负载测试将手动脚本转变为自适应实验。

在 LoadView 中实现 AI 代理测试

AI 代理可能是前沿技术,但它们仍通过熟悉的协议通信——HTTP、WebSocket 或 REST API。这意味着你可以使用 LoadView 已经提供的相同基础设施来测试它们。

基于 API 的测试 是基础。每个代理请求,无论多复杂,最终都会解析为 API 调用——通常是通过 HTTPS 的 JSON。LoadView 的 API 测试允许团队模拟数千个并发推理请求,每个请求都由动态负载参数化。你可以变化 prompt 大小、注入上下文并测量端到端的延迟。

UserView 脚本 将这种模拟扩展到用户界面。许多代理存在于仪表盘、聊天门户或 SaaS 集成中。使用 LoadView,你可以录制完整工作流——登录、输入 prompt、渲染响应——并从分布式云位置重放。此方法在真实浏览器条件下验证后端和前端的行为。

可扩展的编排 将一切连接起来。LoadView 的云网络将测试分布到不同地理位置,使团队能够看到全球流量如何影响依赖集中式 GPU 集群的 AI 端点。通过将响应时间与地理距离相关联,你可以区分网络延迟与模型延迟。

分析与报告 完成反馈回路。LoadView 跟踪所有标准性能指标,但也可以定制以捕获模型特定数据,如处理的 token 数或每会话成本。这种组合将合成测试转变为 AI 性能的可观测性层。

换句话说,你不需要新的测试平台来测试 AI 系统——你需要在现有平台内进行更智能的测试设计。LoadView 已具备原语,此类新型工作负载只要求不同的测试理念。

AI 负载测试的未来

AI 系统不是静态服务——它们是自适应的、随机的并且不断被再训练。这意味着即便基础设施保持不变,它们的性能特征也会发生变化。一次提升准确率的模型更新可能会使推理时间翻倍。一次提高连贯性的 prompt 更改可能会让上下文大小爆增。负载测试必须演进以应对这些移动目标。

未来的性能测试将融合模拟、分析与自学习反馈回路。测试会实时自适应,根据观察到的模型稳定性扩展或收缩负载。工程师不再是“运行测试、读取报告”,而是维护随模型漂移而更新的持续性能基线。

关注点将超越吞吐量。关键问题将不再是“它能处理 1000 个用户吗?”,而是“它在压力下能否保持一致地思考?”衡量 认知稳定性 —— 即在需求激增时推理质量如何下降 —— 将成为标准指标。

对于部署 AI 助手、聊天助手和自动决策代理的组织而言,这一演进已经在进行。系统是新的,但原则永恒:你无法改进你未衡量的东西。负载测试一直是揭示隐藏极限的学科。AI 只是增加了一种新的极限——性能与智能之间的边界。

针对 AI 代理的负载测试 – 总结

AI 代理为性能测试引入了新的维度。它们将高强度计算、动态上下文和不可预测的扩展结合起来。传统的测试脚本已无法应对,但 AI 驱动的方法可以提供帮助。通过关注推理延迟、上下文扩展和并发稳定性——并使用像 LoadView 这样的工具模拟完整的推理工作流——团队可以在智能成为系统核心时保持可靠性。

下一时代的负载测试将不仅衡量系统响应速度。它将衡量当所有人同时提问时系统的“思考”能力。