Les sites e-commerce ne se comportent pas comme des sites web ordinaires. Ils ne se contentent pas de diffuser du contenu, ils facilitent l’intention d’achat. Un acheteur ne lit pas un billet de blog ni ne parcourt un catalogue statique — il recherche, filtre, compare, ajoute au panier et, parfois, achète. Chacune de ces étapes génère des profils de trafic distincts, et, ensemble, ils déterminent la charge réelle que votre backend doit supporter. Si vous vous contentez de pointer un outil de test de charge sur la page de paiement et d’appuyer sur « démarrer », vous manquez 90% de ce que font réellement les utilisateurs. Pire encore, vous risquez de tester (puis d’optimiser) les mauvais systèmes, laissant des goulets d’étranglement réels ignorés.

Cet article explique comment construire des tests de charge spécifiques au e-commerce. Nous couvrirons les caractéristiques uniques du trafic e-commerce, des méthodes pratiques pour modéliser des parcours comme la navigation et l’achat dans les bonnes proportions, les erreurs courantes qui nuisent au réalisme, et les bonnes pratiques qui élèvent vos tests du simple stress générique à des analyses pertinentes pour l’entreprise. Enfin, nous aborderons également comment transposer ces mêmes scénarios dans la surveillance pour une assurance continue.

Qu’est-ce qui rend le trafic e-commerce unique

La première étape consiste à comprendre en quoi le e-commerce diffère des autres trafics web :

- Pics autour d’événements. Le trafic e-commerce n’est pas constant. Le Black Friday, les ventes flash et les campagnes d’influenceurs provoquent des pics violents, parfois 10× ou 50× la charge de base en quelques minutes. Les rampes de test génériques ne capturent pas cette volatilité.

- Mélange navigation vs. achat. La plupart des visiteurs n’achètent jamais. Les moyennes sectorielles situent les taux de conversion entre 2% et 5%. Cela signifie que plus de 95% des sessions sont axées sur la navigation, consultant les pages de liste de produits, les endpoints de recherche et les API de recommandations.

- Flux dépendants des stocks. Le comportement du trafic change en fonction des disponibilités. Lorsqu’un article est en rupture de stock, certains utilisateurs abandonnent, tandis que d’autres consultent des alternatives. Le trafic vers la page de paiement n’est pas constant.

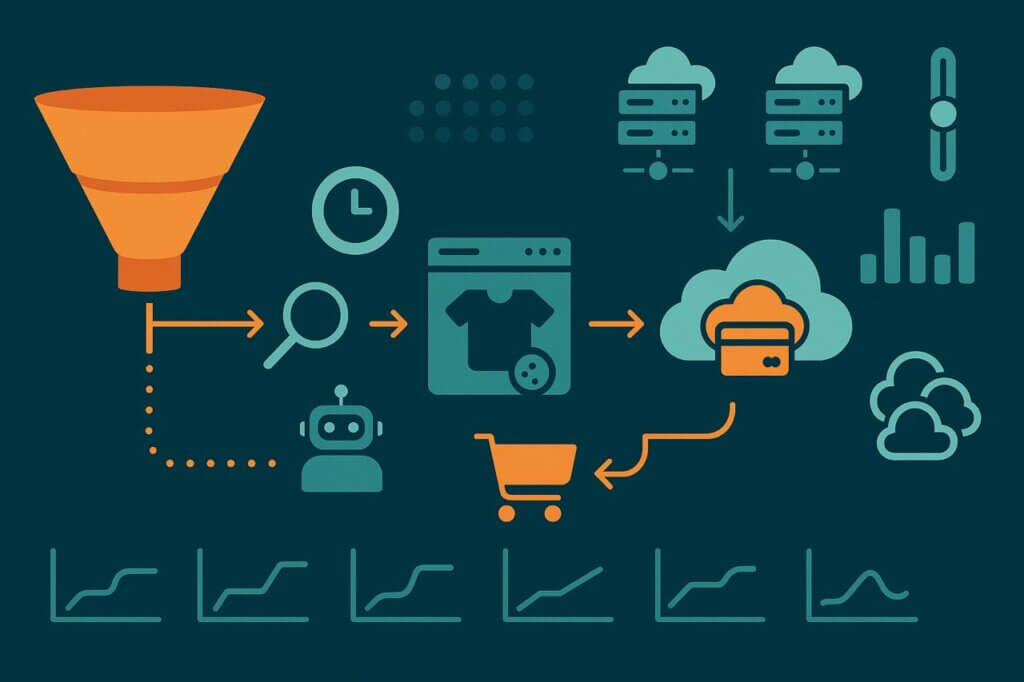

- Entonnoirs en plusieurs étapes. Contrairement aux sites de contenu où la vue d’une page est l’événement, les sessions e-commerce couvrent plusieurs requêtes : connexion, recherche, fiche produit, panier et paiement. Chaque étape sollicite des systèmes différents.

- Dépendances tierces. Les architectures e-commerce modernes sont des systèmes fédérés. Les passerelles de paiement, les contrôles anti-fraude, les API de taxe/livraison et les moteurs de recommandation ajoutent tous de la latence et du risque. Un test réaliste doit solliciter ces appels externes, pas seulement vos endpoints internes.

Ensemble, cela fait du e-commerce l’une des catégories les plus difficiles à tester de manière réaliste. La diversité des comportements est justement l’essentiel.

Principaux schémas de trafic e-commerce à modéliser

Lors de la création de scénarios de test de charge, il est judicieux de penser au-delà du « tous les utilisateurs passent à la caisse ». Car comme nous le savons, la plupart des utilisateurs n’achètent pas. À la place, vous devriez couvrir le spectre des comportements des utilisateurs e-commerce. Cela inclut :

Trafic majoritairement axé sur la navigation

Il s’agit de la majorité des sessions : des utilisateurs arrivant depuis les moteurs de recherche, les publicités ou les réseaux sociaux. Ils peuvent consulter les pages de catégories, filtrer les résultats et cliquer sur les fiches produit. Globalement, ce sont eux qui génèrent la plus forte charge sur vos services de diffusion de contenu, la mise en cache et les API de catalogue. Le trafic de navigation sollicite les parties du stack orientées lecture et révèle où les CDN, les couches de cache ou les requêtes de base de données lentes peuvent provoquer des goulets d’étranglement.

Utilisateurs en recherche

Les sessions fortement axées sur la recherche sont particulières dans les tests de charge. Contrairement à la navigation sur des pages de catégorie statiques, la recherche bypass souvent la mise en cache et exécute des requêtes coûteuses en CPU contre les bases de données produits. Pour les retailers ayant de grands catalogues, les endpoints de recherche figurent parmi les systèmes les plus à risque sous charge. Un test qui n’émule pas un fort trafic de recherche risque de manquer votre principal point de congestion.

Abandon de panier

Les études montrent que plus de 60% des paniers en ligne sont abandonnés. Simuler ce type de trafic est important car il sollicite la persistance des paniers, le stockage des sessions et les écritures en base de données, même si l’utilisateur ne finalise jamais le paiement. Si votre test de charge ne modélise que des achats réussis, vous passez à côté d’une catégorie majeure du trafic réel.

Acheteurs

Les acheteurs sont minoritaires mais les plus critiques pour l’activité. Leur parcours touche le paiement, les intégrations de paiement, les calculateurs d’expédition, les API fiscales et la détection de fraude. Tester cette voie valide l’infrastructure critique pour les revenus. Même à 2–5% du trafic, des défaillances ici se traduisent directement par des ventes perdues.

Pics ressemblant à des bots

Les ventes flash, les sneaker drops et les sorties en édition limitée génèrent souvent des schémas de trafic qui ressemblent à des attaques de bots : des milliers d’utilisateurs (ou bots) assaillant la page de paiement en très peu de temps. Ces pics provoquent des contentions particulières dans les services de panier, la gestion des stocks et les passerelles de paiement. Les modéliser est essentiel si vous organisez des promotions limitées dans le temps.

Ensemble, ces schémas forment l’ossature d’une simulation de trafic e-commerce réaliste.

Approches pour simuler le trafic e-commerce

Pièges du scripting aléatoire

Les tests de charge rendent souvent aléatoires les hits de pages sans contrainte. Le résultat est chaotique : 50% des sessions peuvent « téléporter » directement vers la page de paiement, ou le même ID d’article être demandé 10 000 fois de suite. L’aléatoire seul n’est pas synonyme de réalisme : il crée du bruit et masque les goulets d’étranglement.

Proportions contrôlées

Une meilleure approche consiste à pondérer les parcours. Par exemple : 70% navigation seule, 20% panier, 8% abandons de paiement, 2% achats. Ces ratios doivent provenir de vos données analytiques, pas d’estimations. Google Analytics, Clicky ou les logs serveur fournissent la base. Une fois le mix défini, configurez votre outil de test de charge pour attribuer les parcours avec ces poids. Cela garantit que la navigation reste le principal moteur de charge tandis que le paiement est testé proportionnellement.

Modélisation de l’état de session

Les utilisateurs ne recommencent pas à zéro à chaque clic. Un script réaliste maintient l’état : la même session recherche, consulte, ajoute, et peut-être achète. Conserver les cookies, le contenu du panier et les tokens d’authentification génère une charge qui sollicite les bons sous-systèmes. Certains outils le supportent nativement ; d’autres nécessitent une logique de scripting.

Scénarios d’inventaire

L’inventaire ajoute de la complexité. Quand des produits sont en rupture, le comportement change : les utilisateurs actualisent, cherchent des alternatives ou abandonnent leurs paniers. Simuler cela nécessite des flux conditionnels dans les scripts : si « ajouter au panier » échoue, retenter ou rediriger. Ces scénarios reflètent les boucles de frustration des vrais utilisateurs lors de fortes demandes.

Temps de réflexion

Les personnes réelles font des pauses. Un temps de réflexion de 3–7 secondes entre les actions distingue une charge humaine d’un flux robotique. Randomiser les temps de réflexion dans une plage évite l’uniformité robotique. Sans cela, le débit paraît gonflé et irréaliste.

Distribution géographique et par appareil

Simulez d’où et comment les utilisateurs se connectent. 70% de trafic mobile Safari aux États-Unis se comporte différemment de 30% de desktop Chrome en Europe. Les tests de charge qui ignorent cette distribution manquent les problèmes de latence CDN, les problèmes de performance spécifiques au mobile et les goulets d’étranglement des passerelles régionales. LoadView est excellent pour utiliser plusieurs emplacements dans le monde.

Bonnes pratiques pour concevoir des scripts de test de charge

Concevoir un test de charge pour le e-commerce ne consiste pas seulement à inonder le système de trafic : il s’agit de façonner ce trafic pour qu’il ressemble le plus possible à de vrais utilisateurs. Un bon script équilibre fidélité et flexibilité, s’appuyant sur les données analytiques tout en introduisant suffisamment de variabilité pour révéler les cas limites. Les bonnes pratiques suivantes établissent une base qui rend vos tests à la fois réalistes et reproductibles :

- Se baser sur des données réelles. Construisez les parcours à partir des analytics, pas de l’intuition. Si 80% de votre trafic provient de mobile Safari, votre mix de test doit le refléter.

- Modéliser la montée/descente de charge. Le trafic n’apparaît que rarement instantanément. Montez de la base au pic selon une courbe, puis baissez ou maintenez. Adaptez-vous aux campagnes historiques.

- Introduire un aléa contrôlé. Randomisez les IDs produits consultés, mais conservez les proportions constantes et randomisez aussi les temps de réflexion.

- Exercer les dépendances tierces. Incluez des appels aux passerelles de paiement, aux API de taxe/livraison, aux services de recommandation. De nombreuses pannes surviennent ici.

- Surveiller les codes d’erreur, pas seulement la latence. Les 502 d’une API de paiement importent plus qu’un chargement d’image 50 ms plus lent. L’instrumentation doit suivre les deux.

Suivre ces principes maintient vos tests en phase avec le comportement réel des clients. Plutôt que du trafic synthétique qui ne sollicite qu’un chemin étroit, vous obtenez une vision plus holistique des performances à travers les parcours, les zones géographiques, les appareils et les dépendances. C’est la différence entre trouver des problèmes en laboratoire et les détecter lorsque vos revenus sont en jeu.

Erreurs courantes à éviter lors de la simulation du trafic e-commerce

Même des tests de charge bien intentionnés peuvent rater leur cible s’ils ne reflètent pas le comportement réel des systèmes e-commerce sous pression. Les équipes tombent souvent dans des pièges prévisibles qui rendent leurs résultats plus propres que la réalité et laissent des angles morts dans des parties critiques du stack. Parmi les pièges les plus courants :

- Supposer que tout le monde achète. Les taux de conversion sont faibles. Modéliser 100% d’acheteurs gonfle les tests de paiement et ignore la charge réelle de navigation.

- Ignorer la recherche. Les API de recherche consomment souvent le plus de CPU mais sont exclues des tests.

- Négliger la mise en cache. Les premières vues de page et les hits répétés sollicitent différemment le cache. Assurez-vous de tester les deux.

- Sauter les cas limites. Les codes promo, les erreurs de panier et les flux multi-devises comptent. Ils échouent souvent à l’échelle.

- Traiter les tests de charge comme ponctuels. Le e-commerce évolue chaque semaine avec des promotions. Les tests doivent être continus, pas annuels.

Éviter ces erreurs est aussi important que suivre les bonnes pratiques. Lorsque vos tests couvrent les réalités désordonnées comme les abandons, les bizarreries de cache et les cas limites imprévisibles, vous pouvez découvrir des vulnérabilités qui n’apparaîtraient autrement qu’en production. C’est là que les tests de charge cessent d’être une simple case à cocher pour devenir une véritable protection des revenus.

Exemples de scénarios de test de charge e-commerce

Simulation pour les soldes de fin d’année

Le trafic monte à 10× la charge de base. 40% des sessions atteignent la page de paiement. Le test se concentre sur les passerelles de paiement, la détection de fraude et l’intégration d’expédition. Les équipes doivent aussi valider que les redirections marketing et la validation des codes promo ne s’effondrent pas sous la charge.

Flux normal en semaine

80% navigation, 15% panier, 5% achat. La charge est stable, mais le volume est élevé. Cela sollicite la recherche de produits, la navigation par catégorie et les API de recommandation. Les flux réalistes en semaine mettent souvent en évidence des mauvaises configurations de cache qui ne se manifestent pas dans des tests centrés uniquement sur le paiement.

Lancement flash

En quelques secondes, 70% des utilisateurs tentent le paiement. Le goulet d’étranglement est souvent le service d’inventaire ou la contention d’écritures du panier. Ce test révèle comment votre stack se comporte sous une pression concentrée et en pic. Par exemple, le système sert-il un inventaire obsolète, rejette-t-il proprement ou s’effondre-t-il complètement ?

Vente régionale

Simulez une campagne ciblée sur une géographie, par exemple des promotions uniquement pour l’Europe. Cela teste les nœuds de périphérie du CDN, les API de TVA/taxes et les passerelles de paiement localisées. Il est courant que les passerelles régionales soient sous-dimensionnées par rapport aux passerelles globales.

Simulation de bots

Ajoutez du trafic synthétique qui imite le scraping ou les comportements d’automatisation des paniers. Cela valide la manière dont vos protections anti-bot interagissent avec les utilisateurs légitimes lors de promotions. Parfois, la « solution » contre les bots bloque aussi des clients.

Rôle des outils de test de charge

Les plateformes modernes comme LoadView rendent possible le scripting de trafic proportionnel. Les scénarios pondérés vous permettent de déclarer, par exemple, « 70% navigation, 20% abandons de panier, 10% acheteurs ». La persistance de session, la répartition géographique et les temps de réflexion peuvent être intégrés aux scripts. Cela transforme les tests de charge d’un simple flood HTTP en une simulation de parcours utilisateur.

Ces mêmes scénarios peuvent ensuite être réutilisés dans la surveillance synthétique (avec un outil comme Dotcom-Monitor). Plutôt que d’attaquer quotidiennement les points de paiement, vous pouvez exécuter en continu, à faible fréquence, un ensemble équilibré de parcours. Cela valide non seulement la disponibilité, mais aussi les workflows métier réels dont dépendent les utilisateurs. Une approche équilibrée évite les faux positifs tout en conservant une visibilité précise.

Avenir de la simulation du trafic e-commerce

La complexité du e-commerce s’accélère. Les API de commerce headless, la personnalisation pilotée par l’IA et les prix dynamiques modifient les schémas de trafic en temps réel. Les tests de charge de demain doivent tenir compte des moteurs de personnalisation, des appels de recommandation et des couches de calcul en périphérie. Les modèles géo-distribués seront encore plus importants à mesure que les sites desservent des audiences sur plusieurs continents avec du contenu sensible à la latence.

Le contenu dynamique signifie aussi moins de mise en cache. La personnalisation réduit les hits de cache, augmentant la charge sur les serveurs d’origine. Si vos tests de charge continuent de supposer un taux de hit de cache de 80%, vous passez à côté du véritable coût de la personnalisation. De même, les moteurs de recommandation pilotés par l’IA dépendent souvent d’API externes ou de modèles d’inférence gourmands en GPU — qui se comportent de manière imprévisible à grande échelle.

L’essor du shopping mobile-first ajoute une nuance supplémentaire. Les schémas de charge incluent désormais des API spécifiques aux applications, des notifications push et des deep links provenant de campagnes externes. Les tests doivent s’étendre au-delà des flux web pour couvrir les parcours d’applications mobiles.

En considérant la simulation de trafic comme une discipline en évolution — et non un guide statique — les équipes peuvent anticiper ces changements.

Conclusion

Les tests de charge pour le e-commerce ne visent pas à exhiber des temps de charge sous stress : ils visent le réalisme. Si vous simulez un trafic qui ne correspond pas à vos utilisateurs, vous testez les mauvais goulets d’étranglement, corrigez les mauvais problèmes et risquez l’échec quand cela compte le plus. La bonne approche combine navigation, recherche, abandons de panier et achats dans les proportions fournies par vos données. Elle intègre la géographie, la répartition par appareil et les dépendances tierces. Et elle transpose ces mêmes parcours dans la surveillance, pour que vous sachiez non seulement que votre site est « en ligne », mais que vos parcours critiques pour le chiffre d’affaires fonctionnent réellement.

Prendre le temps de simuler correctement le trafic e-commerce est un investissement dans la vérité. Lorsque vous le faites, vos tests de charge révèlent les véritables points de rupture qui importent pour le chiffre d’affaires. Si vous ne le faites pas, vous restez dans le noir, et cela peut réellement impacter vos résultats.